Erster exklusiver Blick ins Buch

Seit 2018 lässt Schauspieler Timur Ülker (31) in seiner Rolle als Nihat bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Frauenherzen höher schlagen. Jetzt gibt es weitere News, denn Timurs Rolle Nihat bekommt eine eigene Serie „Nihat – Alles auf Anfang“. Und nicht nur das – denn privat hat Timur in seinem Leben schon so manche guten und schlechten Zeiten erlebt, die er jetzt in seinen ersten Memoiren zu Papier gebracht hat.Timurs fertiges Werk trägt den Titel: „Schattenboxen – warum Aufgeben keine Option ist“. Wir geben Ihnen exklusiv auf der RTL.de einen ersten Blick ins Buch. Lesen Sie hier das erste Kapitel „ES WAR EINMAL …Wo komme ich her und wo will ich hin?“

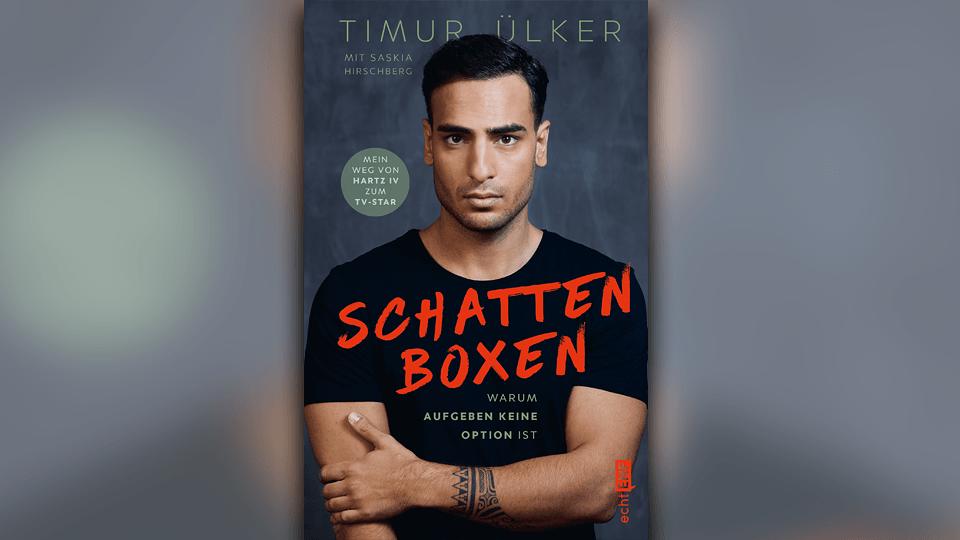

"Schattenboxen – warum Aufgeben keine Option ist" – von Timur Ülker

"Schattenboxen – warum Aufgeben keine Option ist" – von Timur Ülker

ES WAR EINMAL …Wo komme ich her und wo will ich hin?

„Ich bin noch nicht müde!“ Ileya setzt sich wieder in ihrem Bettchen auf, kaum dass ihre Mutter das Zimmer verlassen will. Caro und ich geben uns im Türrahmen einen Kuss und ich lasse mich an ihrer Stelle auf das hellrosa Laken sinken. „Es ist schon spät, Mäuschen!“ Behutsam lege ich Ileya zurück ins kuschelige Kissen. „Schau mal, als ich noch klein war, bin ich immer ganz früh ins Bett.“ Grübelnd zieht sie die schwarzen Augenbrauen zusammen. „Warum bist du freiwillig ins Bett?“, fragt meine kleine Nachteule und ich verkneife mir ein Schmunzeln und antworte: „Weil ich vor allen anderen in der Schule sein wollte.“ Ihr Blick verrät mir, dass ihr diese Aussage noch weniger einleuchtet, weshalb ich ganz von vorne beginne: „Ich war ungefähr so alt wie du, als mein Papa von uns weggegangen ist.“ Ich streiche Ileya über ihr Köpfchen. Ihr langes dunkles offenes Haar umrandet ihr zartes Gesicht. „Wieso ist dein Papa weggegangen?“, fragt sie mit ihrer hellen Kinderstimme dazwischen. Ich überlege, wie ich einer Fünfjährigen den ganzen Erwachsenenkram am besten erkläre. „Weißt du, mein Schatz, Oma und Opa haben sich nicht mehr so gut verstanden.“ Meine Gedanken wandern in die Vergangenheit. Ich lag in meinem Bett, umringt von Kuscheltieren.

Die Wände in unserer Wohnung waren dünn und hellhörig. Ich bekam oft mit, wie meine Eltern stritten. Es ging dauernd um irgendwelche Frauen. Manchmal wachte ich mitten in der Nacht auf, wenn mein Vater heimkam und es vor meiner Kinderzimmertür zu einem Wortwechsel zwischen den beiden kam, aus dem mangelnder Respekt sprach und bei dem abstrakte Begriffe wie „Existenzängste“ fielen. Selbst unter dem Kopfkissen, das ich mir fest aufs Ohr drückte, hörte ich oft, wie mein Vater davon sprach, ausziehen zu wollen. Die Vorstellung, wie Baba seine Sachen packte, machte mich traurig. Doch je öfter ich meine Mutter weinen hörte, desto mehr wünschte ich mir irgendwann, er würde wirklich gehen. Im ersten Moment war ich sogar erleichtert, als sie ihn eines Tages rauswarf. Wieso hatte sie sich das überhaupt so lange gefallen lassen – eine wunderschöne, clevere Frau wie sie? Eigentlich hatte sie mir doch immer eingebläut, dass wir uns gegenseitig gut behandeln sollen. Mama verabscheute Lügner und am Wichtigsten war ihr, einen ehrlichen, zuverlässigen Menschen aus mir zu machen, der sein Wort hält. Wie schwer ihr die Entscheidung gefallen war, ihre große Liebe zu verlassen und für sich und ihren Sohn ein Leben am Existenzminimum in Kauf zu nehmen, verstehe ich erst, seit ich selbst Vater bin. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie Verlustängste und finanzielle Sorgen unser Leben steuern und welche Opfer wir für die Menschen bringen, die wir lieben.

Zerbrechlich wirkt meine Mutter allenfalls äußerlich. In der Brust dieser gazellenhaften Frau schlägt das Herz einer Löwin. Meine ältere Schwester kam mit einem Herzfehler auf die Welt. Mama flog mit ihr die ersten und einzigen beiden Lebensjahre, die ihr blieben, um die halbe Welt, von Spezialist zu Spezialist, in der Hoffnung, ihr Leben retten zu können – ohne meinen Vater. „Baba musste arbeiten“, sagt sie noch heute, wenn ich frage, wieso er sie nie begleitete. Es reißt mir das Herz heraus, während ich hier sitze, am Bett meiner Tochter, und mir vorstelle, was meine Mutter damals durchmachen musste. Vielleicht hätte meine Schwester ein bisschen ausgesehen wie Ileya – wenn sie denn so alt geworden wäre. Mein Blick auf Ileya verengt sich. Ich stiere in ein Farbgemisch aus rosa Bettwäsche und braunen Haaren. Der Kloß in meinem Hals hindert mich daran weiterzusprechen. Das ist nun wirklich keine Gutenachtgeschichte für eine Fünfjährige. Ileyas feine Antennen nehmen die veränderte Atmosphäre auf. „Papa?“ Sie wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum. „Papa, träumst du?“ Sie kichert. Ob sie das aus Unsicherheit tut, weil sie mich gerade nicht lesen kann oder weil in ihrer unbescholtenen Kinderwelt kein Platz für trübe Gedanken ist, weiß ich nicht, aber sie vertreibt mit ihrem süßen Lachen auf jeden Fall die bedrückenden Erinnerungen. Nur eines stelle ich noch schnell klar: „Ich werde euch nie im Stich lassen, dich, deinen Bruder und deine Mama. Versprochen!“ Ich atme tief durch, erinnere mich an Zeiten, die auch Caro und mich schon auf die Probe gestellt hatten. Aber zurück zur Geschichte: „Anne (türk. für Mama), also deine Babaanne, hat immer ganz viel gearbeitet.“ Obwohl sie neben ihrer Vollzeitstelle noch unterschiedliche Nebenjobs hatte, reichte das Geld vorne und hinten nicht. Die vielen Telefonate, die sie mit Baba führte und in denen es um die ausstehenden Unterhaltszahlungen ging, erwähne ich Ileya gegenüber natürlich nicht.

„Babaanne hat übrigens in einer Arztpraxis gearbeitet und immer nach Desinfektionsmittel gerochen, als sie mich am frühen Abend vom Kindergarten abgeholt hat. Wir waren nur noch eine Handvoll Kinder, die meisten anderen waren längst zu Hause.“ Wieder schaltet sich Ileya ein: „Wenn meine Mama mich abholt, sind noch viele Kinder da!“ Die Kleine schaut mich putzmunter an, obwohl es draußen längst dunkel ist. Ich will ihr gerade sagen, dass sie langsam mal die Äuglein schließen soll, aber dann genieße ich es noch kurz, in ihre fröhlichen dunkelbraunen Augen zu schauen. Denn in ruhigen Momenten wie diesem jetzt erinnere ich mich immer daran, was wir gemeinsam durchgestanden haben, damit sie das alles hier überhaupt erkennen kann – mich, ihren Lieblingsteddy, den sie gerade an sich drückt, und das große gerahmte Bild von einer Balletttänzerin, das wir erst heute Nachmittag aufgehängt haben. Ich greife Ileyas Hand und streichle sie. Mein Blick schweift von ihrem Gesicht rüber zum Fenster und ruht auf dem sichelförmigen Mond, als ich endlich zum Ursprung meiner Geschichte zurückkomme: Warum ich der Erste in der Schule sein wollte. „Deine Babaanne hat immer gesagt, wenn ich ganz viel lerne und gute Noten habe, kann ich später alles werden, was ich möchte. Und wenn ich eine gute Arbeit habe, verdiene ich auch mal mehr Geld als sie und dann könnte ich mit meiner Familie in ein Haus ziehen, das nur uns allein gehört – so wie unser Haus jetzt.“ Ein Gefühl von Dankbarkeit durchströmt mich, wenn ich mich in ihrem Kinderzimmer umsehe, in unserem wohligen Zuhause am Wannsee, das nicht nur geografisch betrachtet weit entfernt liegt von dem sozialen Brennpunkt, in dem ich aufgewachsen bin. Aus meinem Zimmer im dritten Stock konnte ich immer die Jugendlichen auf der Straße beobachten, wie sie sich prügelten. Es war laut und den ganzen Tag haben sich allerlei Gerüche aus sämtlichen Wohnungen im Hausflur vermischt – Kocharomen, Zigarettenrauch, Gras. Gleichzeitig erinnere ich mich daran, wie ich mich meist noch vor Sonnenaufgang anzog und mir die Zähne putzte, während meine Mutter bereits in Arbeitskleidung in der beengten Küche stand und mein Pausenbrot schmierte. Der Duft von Kaffee erfüllte den Raum und verlieh der Morgenroutine etwas Gemütliches. Manchmal marschierte ich schon um sechs Uhr los. „Ein Junge aus meiner Klasse hat mal gesagt, er sei schneller, weil er den kürzesten Schulweg habe“, sage ich zu Ileya.

Sein Zuhause in einer Wohngegend, wo gut situierte Leute wohnten, malte ich mir beinahe jeden Morgen in allen Details aus. Wenn ich mir vorstelle, Ileya würde als Erstklässlerin im Herbst oder Winter in den stockfinsteren Morgenstunden allein 15 Minuten zur Schule gehen, läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter. Was vor 25 Jahren noch gängige Praxis war, hat in den Kopfkinos der Väter und Mütter der Generation Helikopter-Eltern zum Horrorfilmszenario mutiert. „Wieso hat Babaanne dich denn nicht gefahren?“, fragt Ileya jetzt dazwischen. „Weil wir kein Auto hatten, Schatz“, antworte ich und sie legt die glatte Kinderstirn in Falten. „Wieso hattet ihr kein Auto? Alle haben doch ein Auto!“ Ich nehme ihre Hand. „Weißt du, ein Auto ist sehr teuer und wir hatten früher nur ganz wenig Geld.“ Mamas Einkommen reichte damals nicht mal für kleineres Spielzeug. Die wenigen Sachen, die ich besaß, teilte meine Mutter mir immer ein. Phasenweise rückte sie die Autos raus, damit ich auf dem Verkehrsteppich, der in meinem Zimmer auf dem Boden lag, spielen konnte, und nach ein paar Wochen tauschte sie sie gegen die Legosteine aus, um für Abwechslung zu sorgen. Das Zubrot, das meine Mutter an den Wochenenden oder auch mal nachts als Komparsin bei TV-Produktionen verdiente, brauchten wir für lebensnotwendige Dinge. Jede Mark zählte in meiner Kindheit. Wenn ich daran denke, dass sie sogar für Marktforschungsinstitute Zigaretten testete, obwohl sie schon viele Jahre zuvor das Rauchen aufgegeben hatte, würde ich sie gerne umarmen – länger, als sie das für gewöhnlich aushalten mag. So ist meine Mutter nun mal. Sie hat sich ein Bein für mich ausgerissen – immer im Spagat zwischen der Arbeit und mir. „Schon in der ersten Klasse hatte ich meinen eigenen Schlüssel“, erzähle ich Ileya jetzt und denke an die vielen Nachmittage allein daheim oder bei der Nachbarin unter uns, die diese coole Spielekonsole hatte – ein Luxusartikel, den es bei uns nicht gab. „Wann krieg ich meinen eigenen Schlüssel?“, fragt Ileya gähnend und unterbricht mich gerade an der Stelle, als ich erwähnen wollte, dass ich nach der Schule auch manchmal zu Oma ging, die nur vierhundert Meter Luftlinie von uns entfernt im selben Stadtviertel wohnte. „Frühestens mit achtzehn“, sage ich zu ihr und verkneife mir nicht das Schmunzeln, das mich in den Mundwinkeln kitzelt. Ich kann von Glück reden, wenn sie sich bis dahin überhaupt noch Ansagen von mir machen lässt.

Der antiautoritäre Erziehungsstil, den unsere Generation praktiziert, fordert spätestens an dieser Stelle seinen Tribut. Caro und ich verwöhnen unsere kleine Prinzessin schon ziemlich und falls sie auch nur ein bisschen nach ihrer Urgroßmutter kommt, habe ich ohnehin schlechte Karten. Denn Büyükanne Elif wollte als junge Erwachsene nicht nur ihren eigenen Schlüssel, sie wollte gleich ein eigenes Haus. Und meine Oma Elif wäre nicht Oma Elif, hätte sie nicht einen tollkühnen Plan gehabt, wie sie ihr Vorhaben in die Tat umsetzen konnte – und das sogar ohne das Einverständnis ihres Vaters, meines Urgroßopas. Denn er hielt so gar nichts von ihrer Idee, zum Arbeiten nach Deutschland zu gehen und erst wiederzukommen, wenn sie genug Geld verdient hätte, um in der Türkei für sich, ihren Mann und die Töchter eine eigene Wohnung zu kaufen. In den Sechzigerjahren gehörte eine verheiratete Frau mit kleinen Kindern nach Hause zu ihrer Familie – und eine junge Türkin erst recht. Aber nur, weil irgendetwas gesellschaftlich festgelegt war, hieß das noch lange nicht, dass meine Oma sich danach richtete. „Deine Uroma war eine kleine Krawallschachtel“, sage ich lachend zu Ileya. „Sie war genauso ein Sturkopf wie du.“ Ich tippe ihr mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze und Ileya kichert: „Selber Sturkopf!“ Ja, damit hat sie wohl recht. Oma Elif hat uns beiden ihren Biss vererbt. Nicht mal mein Opa hatte eine Chance gegen sie. Oma Elif beherrschte die Wenn-dann-Erpressungsmethode schon immer perfekt –wahrscheinlich, weil sie dreifache Mutter ist. Zu Opa sagte sie immer: „Wenn du mich liebst, dann …“ Zu dem Zeitpunkt, als sie heimlich nach Istanbul reiste, um die Untersuchungen und Prüfungen für die Arbeitsvermittlung nach Deutschland zu durchlaufen, hatte sie bereits zwei Kinder. Die beiden waren gerade mal drei Jahre und neun Monate alt und das kleinste noch nicht mal abgestillt. Damit die Muttermilch nicht versiegte und ihre Brüste sich nicht entzündeten, legte Oma damals die Säuglinge der Roma im Bahnhofsviertel von Istanbul an. Mit nur einem einzigen Koffer für ein neues Leben in einem fremden Land stieg sie in den Zug, der sie über Griechenland nach Deutschland brachte – weit weg von ihren kleinen Töchtern. Bei diesem Gedanken streichle ich ganz automatisch mit dem Daumen über Ileyas Hand. In meinen Gedanken wird die Stimme meiner Oma lebhaft. „Das war eine Scheißzeit“, sagt sie immer, um nicht zu sentimental zu klingen.

Aber manchmal wird sie es doch: Wenn sie davon erzählt, wie sie sich vom ersten verdienten Geld in Berlin einen Recorder kaufte, um Kassetten für ihre Kinder aufzunehmen, und diese nach Hause schickte, damit die Mädchen wenigstens die Stimme ihrer Mutter hörten. Solch ein Opfer zu bringen, fordert verdammt viel mentale Stärke. Wenn ich es mir also recht überlege, dann wünsche ich mir sogar, dass Ileya den Mut und die Entschlossenheit ihrer Uroma geerbt hat –selbst wenn das bedeutet, dass ich ihr nächstes Jahr ihren eigenen Schlüssel überreichen muss.“Und warst du jetzt der Erste in der Schule oder nicht?“ Ileya rüttelt ungeduldig an meiner Hand und ich grinse breit: „Klar war ich der Erste!“ An den meisten Tagen war ich noch vor sämtlichen Lehrern da, und es war so langweilig beim Warten, dass ich den Putzfrauen beim Saubermachen geholfen habe. Der Direktor sah es gar nicht gerne, wenn ich schon so früh im Schulhaus war. All die Gründe, die er mir aufgezählt hat, von wegen Versicherung, fehlender Aufsichtsperson und so weiter, habe ich als Kind nicht annähernd verstanden. Ich lasse meine Stimme jetzt extra tief klingen, als ich ihn für Ileya imitiere: „Das geht nicht, Junge!“ Ileyas Augen funkeln amüsiert. „Und was hast du dann gemacht, Papa?“ Ich halte mir die Hände wie ein Sprachrohr rechts und links an die Lippen, als würde ich ihr ein Geheimnis verraten. „Ich hab mich vor ihm versteckt.“ Ileya lacht übermütig und zieht sich die Decke über den Kopf. Dann schaut sie am Fußende wieder heraus.“Und hat der Mann dich gefunden?“ Gespielt setze ich eine enttäuschte Miene auf. „Einmal hat er mich gefunden.“ Seine Stimme ist mir bis heute im Ohr: „Musst du immer aus der Reihe tanzen, Timur?“ „Ich kann auch gut tanzen!“, kreischt Ileya aufgedreht und strampelt die Bettdecke zurück. Sie ist deutlich über ihren müden Punkt hinaus und ich befürchte, ich bekomme gleich eine Showeinlage. Damit das nicht passiert, decke ich sie schnell wieder zu. „So, Mausi, jetzt wird aber geschlafen. Schau mal, Teddy ist auch schon ganz müde.“ Ich greife nach dem Bären und kuschele ihn neben sie ins Kissen. Aber Ileya lässt sich so leicht nicht ablenken.

„Bitte, nur noch kurz, Papa! Wie geht die Geschichte weiter?“ Sie legt sich brav hin, um mich zu erweichen, und ich versuche, die Nummer mit einem Satz abzuhaken. „Ich habe immer viel gelernt und war ganz fleißig.“ Dass mein Enthusiasmus für die Schule ab der fünften Klasse mit jedem Jahr nachgelassen hat, muss ich ihr ja nicht auf die Nase binden. Sie soll nicht wissen, dass ich die Hausaufgaben schleifen ließ und den ganzen Nachmittag ferngesehen und Computer gespielt habe, während Babaanne auf der Arbeit war. Ich versinke in Erinnerungen an meine verzweifelte Mutter, die in meiner Jugend kein einfaches Los mit mir hatte. Dabei hatte ich prinzipiell nie etwas Böses im Sinn, es war einfach nur so, dass sich das ganze Schulsystem angefühlt hat wie ein zu enges Korsett, und mit jedem Schuljahr zog es sich mehr zu. Anstatt binomische Formeln und das Periodensystem auswendig zu lernen, hatte ich heimlich Kopfhörer drin und kritzelte meine ersten Lyrics in Mathebücher. Ich flüchtete mich immer mehr in meine kreative Welt, zeichnete die komplexesten Muster und schrieb Gedichte in mein Hausaufgabenheft. Manchmal flüchtete ich aber auch im wörtlichen Sinne in den Jugendclub und bin mitten im Unterricht einfach abgehauen. Auf Unterricht hatte ich keinen Bock. Der einzige Unterricht, für den ich mich interessierte, war zu teuer. Ganz in der Nähe meiner Schule gab es eine private Musikschule und ich beobachtete die Kinder und Jugendlichen oft, wie sie mit ihren Gitarrenkoffern und Keyboardtaschen ein und aus gingen. Die Instrumente und der Gesang aus dem Inneren des Gebäudes waren bis auf die Straße zu hören. Der Laden hatte für mich etwas Magisches und ich bettelte oft bei Mama, dass sie mich dort anmeldete. Aber das konnten wir uns natürlich nicht leisten. Also machte ich mein eigenes Ding im Jugendclub, beatboxte mit den Jungs und wir hörten den Älteren beim Rappen zu. Mit der Zeit wurde ich zum Meisterfälscher für glaubwürdige Entschuldigungen. Übermütig halte ich Ileya die Ohren zu und spreche weiter: „Die Handschrift von älteren Schülern verleiht gefälschten Entschuldigungen übrigens den Feinschliff!“ „Eyo, Papa!“, gestikuliert sie und versucht verzweifelt, sich zu befreien. Ich nehme meine Hände wieder runter und sage: „Ich musste Teddy kurz ein Geheimnis erzählen.“ Das kleine Gesicht schmollt auffällig. „Das ist aber unfair! Teddy darf es wissen und ich nicht!“ Ileya krallt sich den kleinen Stoffbären und ist in Versuchung, ihn aus dem Bett zu werfen. Ich muss schmunzeln: Ihr Temperament ähnelt meinem. Phasenweise war ich früher echt eine Spur drüber. Während bei den meisten Jugendlichen ein Verweis oder eine Ermahnung ausreichte, um für Zucht und Ordnung zu sorgen, liefen solche Konsequenzen bei mir völlig ins Leere. Psychologen hätten mein Verhalten wahrscheinlich auf die fehlende väterliche Führung geschoben, auf das Schlüsselkind, auf das südländische Temperament.

Ich meine, der Lehrplan berücksichtigt einfach zu wenig die Freigeister. Mama hat sich unzählige Maßnahmen überlegt, um mich auf Spur zu bringen, mich in sämtliche Sportvereine geschickt, damit ich meine überschüssige Energie loswerde und sie in etwas Sinnvolles investiere. Mit dem Boxen habe ich dann etwas gefunden, was mich ähnlich anfixt wie die Musik. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich – in keinem anderen Bereich habe ich bisher die gleich Leidenschaft und den gleichen Ehrgeiz entwickelt. Dadurch habe ich zum ersten Mal erkannt, zu welchen Leistungen ich fähig bin, wenn ich einer Sache nachgehe, für die ich mich interessiere. Auf die Schule bezogen, war das leider nie der Fall, weshalb ich mir oft wie ein Versager vorkam. Innerhalb von fünf Jahren habe ich mich zum Turniersieger bei den Hamburger Boxmeisterschaften durchgekämpft und ausnahmslos jeden Kampf gewonnen – die Hälfte davon durch K.o. Alles steuerte auf eine Profikarriere zu – weil ich mich eben zu 110 Prozent auf mein Ziel konzentriert habe. Wenn ich erst mal Feuer gefangen habe, dann neige ich zum Extrem, gebe alles, beschäftige mich ausschließlich mit dieser einen Sache. Beim Boxen war dieser Mechanismus meine Stärke und hat mich weit gebracht. Gleichzeitig war es aber auch dieselbe Charaktereigenschaft, die mir in meiner Boxkarriere das Genick gebrochen hat, und jetzt bin ich in Versuchung, wieder nur zu Teddy zu sprechen, denn meine Tochter muss nun wirklich nicht wissen, dass ich aufgrund meiner Neigung zu Extremen irgendwann vom Sportler zum Kiffer mutierte.

Timur Ülkers Buch erscheint am 4. Mai 2021

„Schattenboxen – warum Aufgeben keine Option ist“* 🛒 von Timur Ülker erscheint am 4. Mai 2021 bei „echtEMF“.

Geschrieben hat Timur sein Buch mit der Autorin, Ghostwriterin und Texterin Saskia Hirschberg.

Video-Highlights zu GZSZ gibt es hier:

Quelle: Lesen Sie Vollen Artikel